韋安觀點》蔣介石的「軸線」連載七之二|『「大撤退」與台灣命運的轉折』

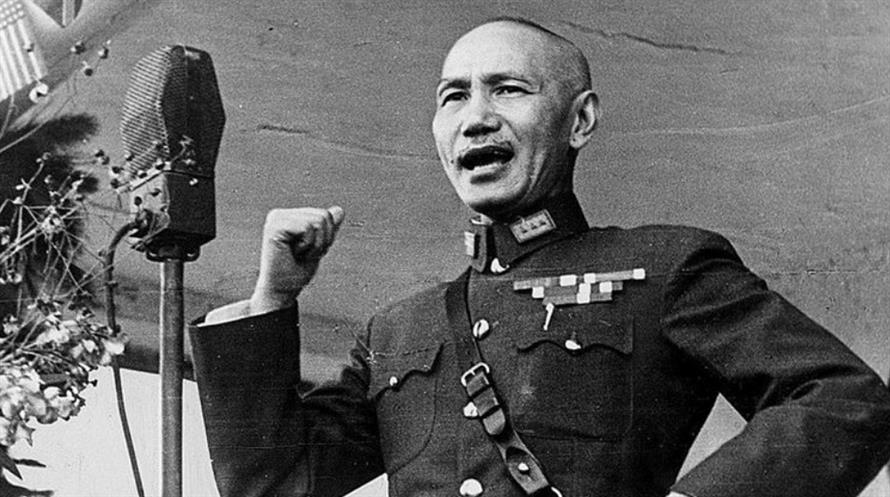

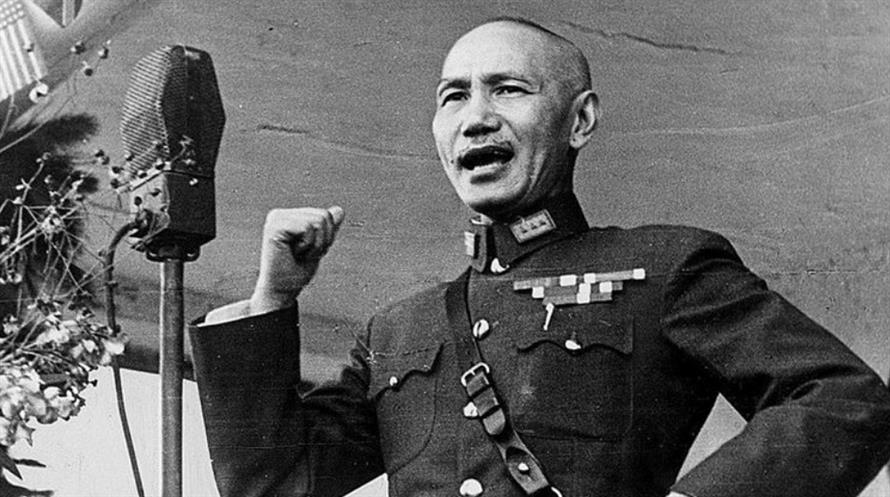

蔣介石。(圖/摘自維基百科)

蔣介石。(圖/摘自維基百科)

蔣介石。(圖/摘自維基百科)

蔣介石。(圖/摘自維基百科)

一、「大撤退」意外「突變」台灣

1949年12月7日,中華民國代總統李宗仁發佈《總統令》:「政府遷設台北,並在西昌設大本營,統率陸海空軍在大陸指揮作戰。」

這份命令,看似僅是行政措施的一環,卻在歷史長河中引發深遠波瀾。前六個字──「政府遷設台北」──不僅標誌著一個政權的重大轉移,更是台灣歷史命運的劇烈轉折點:一個時代的結束,與另一個時代的開始。

1949年,國共內戰形勢急轉直下,國民政府從南京敗退,4月遷往廣州,10月轉至重慶,11月底再西遷成都。短短數月內,政權所在地接連後撤,反映前線戰事節節敗退、統治區域不斷萎縮。最終,12月7日,台北成為中華民國的最後首都。

這場「大撤退」,不僅是軍事與政治的退守,更意外地改變了台灣在歷史中的角色。從1624年荷蘭與西班牙登陸以來,台灣始終扮演被統治、被利用、被邊緣化的地位。無論是鄭成功的孤據,清廷的消極治理,或是日本的殖民統治,台灣多半作為戰略據點、資源供應地,而非政治與文化的中心。

但自1949年起,這片土地不再只是附屬或邊陲,而是實質統治的主體。中華民國政權全面撤至台灣,也讓台灣第一次成為一個政體的核心區域,從「邊疆」轉為「中心」。政經資源、治理重心與制度建構的優先次序,皆隨之而變。

這不僅是地理的轉移,更是歷史地位的質變。台灣從「被歷史推動」的對象,成為「創造歷史」的主體。自此開始,台灣命運進入全新的敘事軸線,也開啟了它後來奇蹟式轉型的前提條件。

二、寫「劇本」的蔣介石

1948年底,國共內戰進入敗局階段,國民黨政權節節潰退,內部責難聲四起。為了平息民怨並對外「負責」,蔣介石於1949年1月21日宣布下野,由副總統李宗仁代理總統職務。

表面上看,這是一位領袖為敗局引咎辭職;但熟悉蔣政治風格的人都知道,這場「退位」其實更像是一次權力調整與戰略布局。從1926年北伐以來,蔣介石始終是國民黨軍事實力的唯一核心。他雖暫離明面職位,但黨政軍大權仍在掌握,李宗仁的代理總統身分,只是一場政治戲碼中安排好的過場角色。

事實上,李宗仁在1949年12月發布的《政府遷設台北》命令,也不過是依照蔣早已設想的「最壞情境劇本」完成最後一步。這場「大撤退」之劇,蔣早於一年之前就開始編排、佈局與動員。

1948年秋,戰局仍未完全崩潰之時,蔣介石已著手部署台灣作為最後退路的規劃。他指派重臣、心腹陳誠赴台接任台灣省政府主席,掌握台灣軍政體系;又於12月19日由中央常務委員會決議,任命蔣經國為台灣省黨部主任委員,確保黨務體系掌控。

這兩項關鍵安排,一文一武、一政一黨,皆為蔣所最信任之人主掌,預示著他對台灣的定位已不再是「備案」,而是唯一的可行未來。他清楚知道:雲南、海南等地不過是戰術防線,台灣才是真正的戰略堡壘。

蔣的遠見,在於他並未等敗局明朗後才思考退路,而是在國民黨尚有大片領土時就已積極謀劃。這不是偶然的倉促逃亡,而是一場自上而下、有節奏的撤退計畫,其核心目標只有一個:保存中華民國的法統與生機。

這也解釋了蔣為何即使下野,仍能穩操政局。他雖不在中央政府第一線,但透過人事佈局、軍事控制與台灣規劃,牢牢掌握未來的主動權。李宗仁、何應欽、白崇禧等黨內諸侯雖有聲望,卻難以動搖蔣對政局的最終掌控力。

這位看似沉默的編劇,其實始終站在舞台後方,推動著歷史劇情的每一個關鍵轉折。他的每一步安排,都透露出極強的危機意識與戰略預判:台灣不是敗退的殘局,而是「第二生命」的起點。

三、文化、經濟大轉移

「大撤退」不只是軍隊與政府的遷移,更是一次橫跨文化、經濟與人才的全面轉移行動。蔣介石深知,一個政權若要延續生機,僅靠軍事與政令是不夠的,還必須將文化命脈、財政根基與知識資本一併帶走。這不僅是保命,更是為國家復興保存希望。

故宮國寶──文化正統的象徵性轉移

1948年12月22日,國軍海軍登陸艦「中鼎號」從上海出發,載運712箱精挑細選的故宮文物前往台灣。這些文物歷經1931年九一八事變後南遷、抗戰期間轉運四川、戰後重返南京,如今再度被迫漂泊。這已非單純的文化保存行動,而是一次象徵「法統延續」的文化轉移。

在蔣介石眼中,這批文物不僅承載千年中華文明精粹,更象徵中華正統不絕的延續。他明白:在政治失勢、軍事潰敗之際,中華文化的持續性與象徵性將成為未來號召力與國際正當性的根源。這也讓日後的「台北故宮」,成為國際文化地標,更成為象徵中華民國正統地位的精神堡壘。

黃金運台──經濟穩定的緊急備案

與文化轉移同步,蔣也啟動了更加低調而緊急的行動:黃金轉運。1948年11月起,蔣命蔣經國、宋子文與中央銀行總裁俞鴻鈞組成核心小組,分批將大陸各地國庫黃金與外匯運抵台灣。

行動極為機密,僅在信得過的高層中流轉。從上海運出的數百箱黃金與銀元,先由「海星號」與軍艦護送抵基隆,再由憲兵押解送往台灣銀行地下金庫。至1949年中,黃金轉運總量達約400萬兩,加上白銀、銀元、外匯等總值,超過800萬兩黃金的等值。

這批資產,並非為繼續戰爭而準備,而是為日後在台灣穩定幣制、遏止通膨、建立信用所用。蔣清楚,若沒有穩定的貨幣與經濟制度,再多軍隊與政令也將淪為空話。台灣之所以能避免像大陸晚期那樣的惡性通膨,正是因為蔣預先準備了這批「經濟戰略儲備」。

知識遷徙──人才資本的保存工程

與文化與財政資產同等重要的,是知識分子的有序轉移。1948年11月北平陷落在即,蔣緊急召見中央研究院院長朱家驊與語言學家傅斯年,要求擬定平津地區學術與教育界重要人士南遷計畫。

這不是單純的撤離,而是一場關乎國家未來文明與人才根基的遷徙工程。蔣親派蔣經國協助執行,並特別保護傅斯年、梅貽琦、錢思亮、吳大猷、李國鼎、尹仲容等重量級學者與技術官僚。

這些人日後不僅主導台灣的教育體系與科技發展,更奠定未來經濟轉型與半導體產業的政策方向。從張忠謀到潘文淵,從嚴家淦到李國鼎,皆可追溯至這場知識與制度的轉移行動。

Copyright © 2022 好好聽文創傳媒股份有限公司 All Rights Reserved.