←回上一頁

韋安觀點》蔣介石的「軸線」連載七之一|『尋找歷史人物的真實面目』

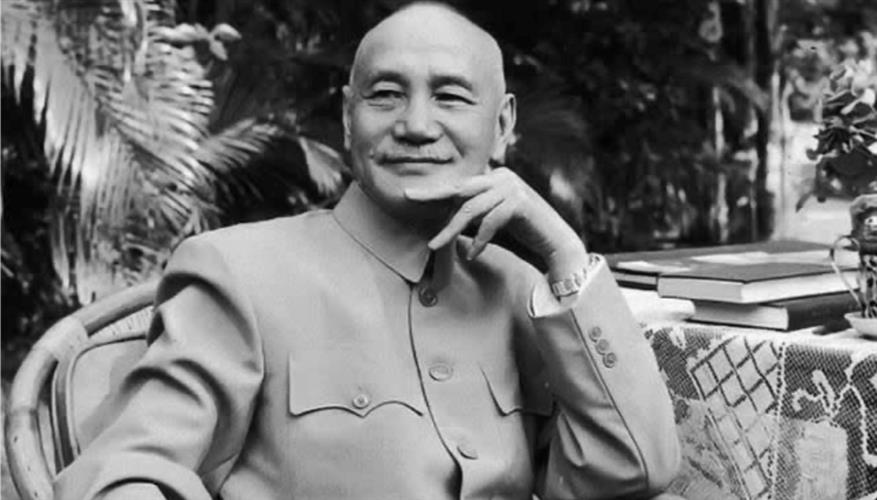

蔣介石。(圖/摘自百度百科)

蔣介石。(圖/摘自百度百科)

一、一葉知秋

當滿地都是落葉時,我們往往分不清,是秋意深濃?寒冬將臨?還是早春悄然來到?

歷史人物的真實面目,尤其像蔣介石這類充滿爭議性的領袖人物,總是難以辨識。在他在世之時,權力為他披上無數層光環,也為其形象增添了刻意雕飾的成分。權勢所帶來的尊崇與遮掩,使真實的人性與內在心靈,常常被掩蓋乃至扭曲。

兩岸在不同歷史時期,蔣介石受到來自黨內外、敵我陣營的強烈檢視與批判。他的追隨者傾向將其神化,而反對者則竭力將他妖魔化。這是許多政治人物共同的宿命——在高峰時被仰望,在低谷時被唾棄。

蔣介石的形象,也因此在歷史長河中被不斷重繪、刪改、詮釋與爭奪。直至今日,我們仍難以說清,哪一個才是真實的他?是民族英雄?威權統治者?現代化的推手?還是改革的阻力?歷史的鏡頭總是模糊,特別當我們企圖聚焦在那些曾經影響千萬人命運的強人身上時。

然而,如果我們願意撥開意識形態的迷霧,放下預設立場,沿著他的生命軌跡回望,仍可勾勒出蔣介石一生所秉持的核心信念,那是一條貫穿其人格、思想與行動的精神「軸線」。

這條軸線,既不是宣傳標語,也不是權力慾望的包裝,而是一份始終未曾放棄的執念——對「自由與獨立」的堅守。

二、堅守自由獨立的人生軸線

蔣介石一生被許多人認為缺乏明確主義,但若從其行事軌跡與治理理念觀之,他始終展現出對「文化教育」與「自由獨立」的強烈執念。這份執念,構成他打造「復興基地」、試圖實現國家富強的精神基石。

對不少批評者而言,「自由獨立」這四個字與蔣介石的形象並不相符。因為在他們眼中,蔣是一位軍閥、專制者,甚至是歷史的失敗者。然而,當我們超越意識形態的評斷,重新檢視他在關鍵歷史節點上的選擇與取向時,會發現這四個字,其實貫穿了他的整個政治人生。

蔣所理解與追求的「自由獨立」,並非單一維度的價值口號。它一方面體現在個人層次,代表一種自主與尊嚴;另一方面,更深刻地體現在國家層次——是維護主權獨立、民族自立的決心與抗拒外侮的堅持。

這條「軸線」,看似隱晦,卻是他所有重大政治與軍事決策背後最穩定的內在動力。更重要的是,這份堅持,也在某個歷史時刻意外地,為台灣帶來了四百年來命運的根本轉折。

歷史上,台灣曾歷經荷蘭、西班牙殖民統治,明鄭割據、清朝疏離與日本殖民等多重政權統治,始終處於被統治、被利用的地位。直到1949年國民政府全面撤退來台,這片土地才首次成為一個主權政體的核心疆域。

這不僅是政權地理的轉移,更是一場文明與價值的落地。蔣介石雖敗退至台灣,但並未放棄「自由獨立」的理念,反而將其當作重建國家與再起的核心信念,並視此地為「中華民國復興基地」。在這場看似被動的轉折中,蔣介石的價值選擇意外地,使台灣脫離邊緣角色,獲得了嶄新的主體性。

這種精神,不是單靠軍力或制度灌輸得來的,而是一種歷史動能的積澱,也為台灣往後的發展,奠定了文化、教育與制度的根基。

三、走出傳統概念的窠臼

若要理解蔣介石所堅持的「軸線」,我們首先需要擺脫固有的歷史印象與概念框架。

長久以來,蔣介石被貼上許多標籤:獨裁者、軍人政權的化身、反共強人……這些形象在不同語境中不斷被強化,也構成大眾對他的主要認知。然而,當我們細讀他的政治思想與治理策略,卻會發現一個更為複雜而矛盾的內在世界。

蔣既反對共產主義強調的階級鬥爭與集體主義,也對西方式的自由民主始終保留距離。他所追求的,是一條可以融合中國傳統文化精神與現代國家建構需求的「中道之路」。

這樣的中道政治理念,不是消極妥協,而是一種有其清晰邏輯的戰略選擇。蔣認為,中華民族若要在動盪的國際秩序中獲得尊嚴與安全,必須建立屬於自己的政治模式,而不是盲從西方或仿效蘇聯。他相信,唯有堅守文化根基、強化國家自主性,才能保全民族的「自由與獨立」。

值得注意的是,蔣所理解的「自由」與西方自由主義傳統中的「個人自由」存在顯著差異。他心目中的「自由」,首先是民族與國家的自由,其次才是個體的自由。這一思想根源可追溯至儒家文化中「大我優先」的倫理觀,也受限於當時中國面對內憂外患的歷史背景。

因此,蔣介石一方面強調國家統一與中央集權,另一方面則努力在教育、文化與道德建設上,培育民眾的集體責任感與歷史使命感。他所主張的不是西方那種個體至上的自由,而是強調「民族得以自由,國家得以獨立,個人才有尊嚴與發展空間」的整體性自由觀。

從這一角度看,蔣介石不是沒有政治理念,而是他的理念難以簡單套入現代意識形態的分類中。他的「中道自由論」或許粗糙而不夠理論化,卻構成了他政治決策與國家建構的重要參照。

四、胡適與蔣介石:自由理念的交錯與分歧

在談論蔣介石的「自由觀」時,胡適是無法忽略的一位對照人物。兩人皆高舉「自由與獨立」的旗幟,卻走上了極為不同的思想與實踐路線。他們的對照,不只是兩種政治立場的分野,更是自由理念內涵差異的體現。

胡適作為新文化運動的代表人物,一生致力於推廣民主、科學與思想自由。他強調的是個人理性、獨立思考與對權威的質疑,深受西方啟蒙思想與自由主義傳統影響。對胡適而言,實現一個自由的中國,應該從教育、思想啟蒙與制度改革做起。他反對任何形式的思想箝制,也對蔣介石體制下的言論控制提出過尖銳批評。

而蔣介石的自由觀,則與胡適大異其趣。他認為,若國家尚未獨立自主、若民族仍受外侮壓迫,則一切個人自由都無從談起。這是一種由外而內、從集體到個體的邏輯。在他的思維裡,「個人自由」必須建築在「國家自由」與「民族獨立」的基礎之上。這一點,與胡適對自由的「個體優先」秩序有本質區別。

在制度層面,胡適主張漸進式的民主改革,堅信自由的社會需要透過教育與公民意識的培養逐步達成。他相信制度是自由的保障,而思想是改革的根基。蔣介石則傾向先建立強而有力的中央集權體制,主張唯有確保國家安全與統一,才有可能在未來開啟制度上的轉型空間。

儘管如此,兩人並非水火不容。歷史上,胡適曾多次與蔣介石合作,特別是在抗日戰爭與國共內戰期間,即便胡對蔣的威權體制有所批評,卻仍選擇支持國民政府,反對共產黨的革命路線。胡適認為,儘管蔣的體制不盡理想,但仍比共產政權更具人性與開放的可能。

這種矛盾合作的關係,恰恰反映出近代中國自由主義與民族主義之間的歷史拉鋸。蔣與胡雖分道揚鑣,但其交集與分歧,構成了戰亂中國中知識分子與政治權力如何共處、牽制與妥協的經典範例。

更深一層地說,胡適象徵的是「思想的自由」,而蔣介石則體現「政權的獨立」;一內一外,一柔一剛,皆在亂世中追求各自的「自由理想」。

五、知識分子與蔣介石:從對立到互依

蔣介石與知識分子的關係,長期以來被描繪為張力重重的對立關係:一方強調秩序、紀律與權威,一方主張思想自由、學術自主與批判精神。但若從歷史實踐出發,兩者之間的關係遠比表面衝突來得複雜,也更富戰略互動的彈性。

蔣介石深知,知識分子不僅是文化資產的承載者,更是國家現代化過程中不可或缺的制度建構力量。他一方面需要他們的學識與專業來支撐國家治理與文化正統;另一方面,他也擔心這群人過度批判、搖動政權穩定。這樣的矛盾心理,使他對知識分子的態度時而親近、時而警惕。

在抗戰時期,為了凝聚民族意志、對抗外侮,蔣展現出相對包容的態度。他邀請傅斯年、胡適、梅貽琦、朱家驊等文化領袖參與國策與教育體系規劃,設法整合中國學術與政治精英於國難之時。而在戰後內戰期間,面對共產黨挑戰與社會動盪,蔣則轉趨收緊言論,防堵思想自由對政權的動搖,這又引發知識界的反彈與失望。

儘管存在衝突與不信任,但蔣介石對文化與教育的高度重視,卻始終如一。他不視教育為點綴性工程,而是實現國家長治久安的根基。他深信:「救國在教育」,「民族興亡,繫於學術」。

來台之後,這種信念進一步體現在制度構建與資源投入上。1950年代初期,台灣原僅有三所大學。在財政拮据、局勢未明的情況下,蔣仍親自推動高等教育擴展,將公私立大專院校迅速擴增至21所。

1955年,他親自決定在新竹復校清華大學,延續「教育救國」的理想。隨後邀請梅貽琦擔任校長,並推動設立研究院。1958年,又促成交通大學在新竹重建,設立電子研究所。這些舉措,不僅帶動新竹成為台灣科技教育的核心區域,也為後來的科技產業聚落奠定制度與人才基礎。

值得注意的是,蔣介石對人才的投資,並不侷限於軍事與政治,更重視基礎科學與工程技術。在他的認知中,科技是保障自由、強化國家自主的關鍵戰略資源。因此,他容忍學術的相對自由,換取國家的未來競爭力。

這份對教育與人才的深層信念,不僅體現在高教體系的建設,更體現在蔣對青年命運的投入。例如張忠謀與潘文淵這兩位日後改變台灣產業格局的關鍵人物,其早年能在戰亂中完成中學、赴美留學、並接受世界一流的工程訓練,都與當時蔣政府對教育的堅持密不可分。

這些制度的種子,雖在威權體制中播下,卻成為日後台灣經濟奇蹟與民主轉型的養分。蔣介石並非民主派的代表人物,但他對教育與科技現代化的推進,卻為後來的自由社會奠定了難以取代的結構基礎。

歷史評價中,這一點常被忽略。事實上,台灣能從戰後廢墟中崛起,從農業島嶼變身為「護國神山」,其制度與人才的根基,正深植於那個威權與理想並存、矛盾與建設交織的年代。

六、歷史的沉澱與反思

五十年過去,蔣介石的身影依然橫亙在台灣與中國的歷史記憶中。有人視他為抗日救國的民族英雄,有人批評他為箝制自由的威權統治者;有人讚賞他為台灣奠基現代化制度與人才根基,有人責難他錯失民主改革的契機。

這些評價都不全然錯,也都不足以概括他的複雜面貌。歷史從來不是黑白分明的道德審判場,而是充滿矛盾與時代折衝的舞台。

蔣介石的「自由獨立」軸線,是他個人性格、思想信仰與國家處境的交匯之線。這條軸線既有其歷史進步性,也帶著時代局限性;既塑造了台灣後來的經濟與制度根基,也留下了威權與封閉的陰影。它不是一條筆直的理念之路,而是一條不斷在現實中碰撞、調整與堅持的抉擇路徑。

在國際強權的擠壓下,他選擇不完全依附,不盲從任何一方;在內部紛亂之中,他堅持秩序與民族主體性;在文化與教育上,他主張以中華文化為本,融會現代科技與制度思維;而在制度建設上,他雖未完成民主轉型,卻奠定了許多能量聚積的土壤與框架。

對今日的我們而言,回顧蔣介石,並不需要作出全然的肯定或否定,而是應該學會理解:理解他如何在困難處境中做出選擇,理解他的限制如何構成我們的起點,理解歷史是如何在矛盾中發展出制度與命運的。

這樣的歷史理解,不是為了寬恕,也不是為了讚頌,而是為了汲取。汲取那種在風雨飄搖中不輕言放棄的戰略耐性,汲取那種將理念落實為教育與制度的建設性思維,也汲取那份願意為國家生存空間預做準備的戰略縱深感。

因為在歷史的深處,有些精神與選擇,正是我們今日面對國際變局時,最需要重拾與反思的部分。

七、從北伐到抗戰:自由獨立的實踐

蔣介石的「自由獨立」信念,並非抽象的理念,而是多次體現在他一生最關鍵的政治與軍事實踐之中。從1926年北伐開始,到1937年全面抗戰爆發,這十年間,他將個人理念與國家命運緊密捆綁,展現出強烈的主體性追求。

北伐戰爭初期,蔣面對的最大壓力之一,是蘇聯與共產國際對國民革命的深度介入。作為孫中山聯俄政策的延續者,蔣一度接受蘇聯援助與顧問團,並與中共合作。但在實際運作中,他愈來愈警覺:中國革命是否已落入外力操控?

1927年,中山艦事件與隨後的「清黨」,標誌著蔣與中共、與蘇聯徹底決裂。他明白,即使代價是內戰與國共分裂,也不能將中國革命的命脈交付外國勢力之手。這不僅是一場權力鬥爭,更是對中國「主權自主」的捍衛與決絕。

蔣甚至因此付出極重代價——他的長子蔣經國,在蘇聯被軟禁整整十年。這段家庭代價與國家選擇交纏的經歷,恰恰說明蔣介石的民族主義,不止於口號,而是貫穿行動的信念。

抗戰時期,蔣介石再次面臨抉擇:在東北失守、國力懸殊的情況下,是立即對日宣戰、還是暫時忍讓以蓄積力量?他最終選擇「攘外必先安內」的策略,儘管備受爭議,卻為中國贏得了準備的寶貴時間。當1937年七七事變爆發,他毫不退縮,在廬山發表〈最後關頭〉演說,宣示:「犧牲到最後一人一卒,抵抗到最後一寸山河。」

這一決策,不只是軍事選擇,更是價值宣示。他拒絕屈服,也拒絕做亡國的談判者。儘管中國戰場極其艱苦,但蔣介石仍堅持八年抗戰到底,讓中國成為世界反法西斯陣營中唯一持續抵抗的亞洲國家。

北伐與抗戰,從歷史縱深來看,是蔣介石「自由與獨立」信念最具體的體現。他堅持中國命運由中國人自己決定,無論是面對蘇聯的紅色滲透,還是日本帝國主義的侵略,都不願讓國家落入受控的軌道。

這一軸線貫穿他從青年軍校生到領袖地位的整個過程,並不因失敗與困境而動搖。即便結果未盡如人意,但這份抵抗強權、捍衛自主的意志,成為他歷史定位中最堅實的一環。

八、複雜人物的歷史定位

蔣介石是歷史舞台上罕見的矛盾綜合體。他既是抗日戰爭的民族領袖,又是威權體制的建構者;既推動現代化教育與科技發展,又在言論與思想上施以控制;既懷有宏大的國家理想,又在政治策略上常陷權術與壓制。

正因如此,他的評價也總是分裂。對一些人而言,他是民族英雄,是打造台灣經濟起飛與制度穩定的奠基者;對另一些人而言,他是扼殺民主契機與政治自由的封建殘餘。

但若能穿透這些評價的對立層,我們將發現:蔣介石的一生,確實存在一條內在一致、跨越變局的核心信念——對「自由與獨立」的執著追求。

這份信念,來自他深受儒家影響的民族主義教育,也來自他在列強凌辱、山河破碎中形成的國族危機意識。它不僅體現在對共產國際與日軍的抵抗,也表現在他選擇在台灣構建一個具有主體性、延續中華命脈的「復興基地」。

這條軸線讓他在風雨飄搖之中,依舊做出制度選擇:推動高等教育、重建科技根基、布局經濟體制。這些行動,即使並非出於自由主義之名,卻實際構成了自由社會發展的基石。

蔣介石的歷史定位,不應僅止於讚頌或指責,而是要從他的選擇與侷限中,讀懂一個時代的困境與突圍。他不是神,也不是魔,而是一位深受環境塑造、卻也試圖塑造環境的歷史人物。

更重要的是,我們必須承認:若無他對教育與科技的堅持,若無那場被動卻堅定的「大撤退」,蔣經國日後也不可能奠定台灣經濟與半導體發展的制度土壤;而今日的台灣,也難以在全球科技版圖中有一席之地。

蔣介石留下的不只是政治遺產,更是一種國家構想與歷史態度。他讓我們看見,在風雨中堅持主體性、在時代夾縫中求生存的可能性。這或許正是理解他、也理解台灣命運的關鍵。

Copyright © 2022 好好聽文創傳媒股份有限公司 All Rights Reserved.