拍賣官開講囉/「朕就是這樣的漢子!」──從奏摺看見雍正的真情與效率

2025-05-27 16:47

作者 / 陳珮瑜

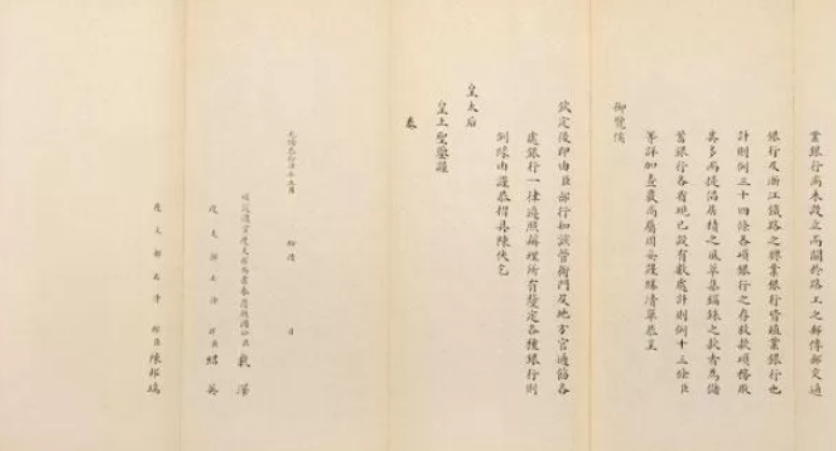

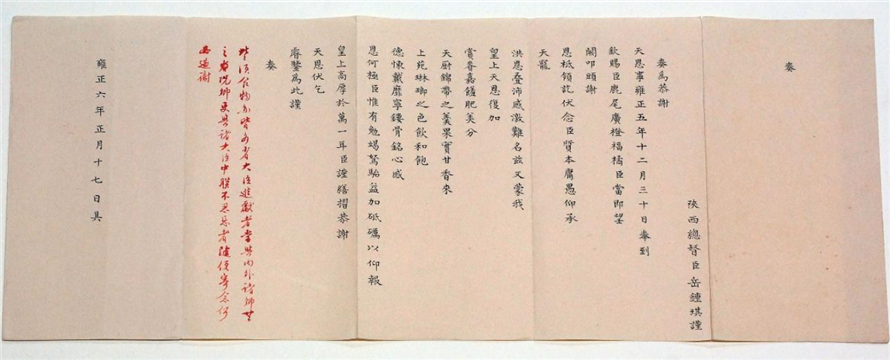

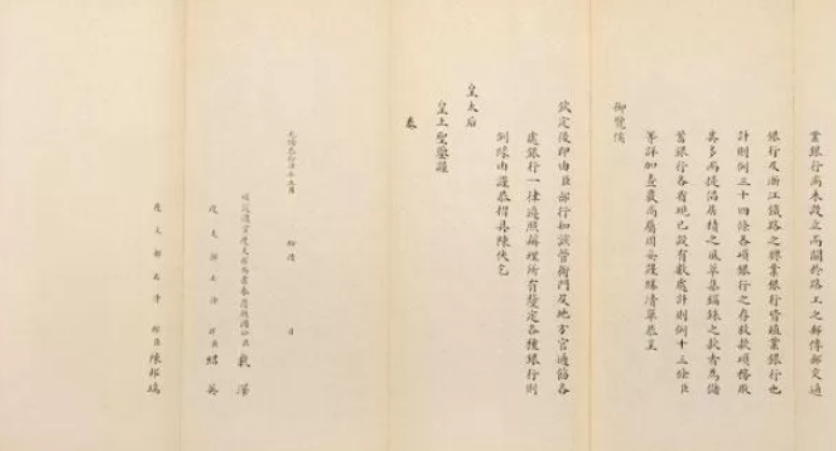

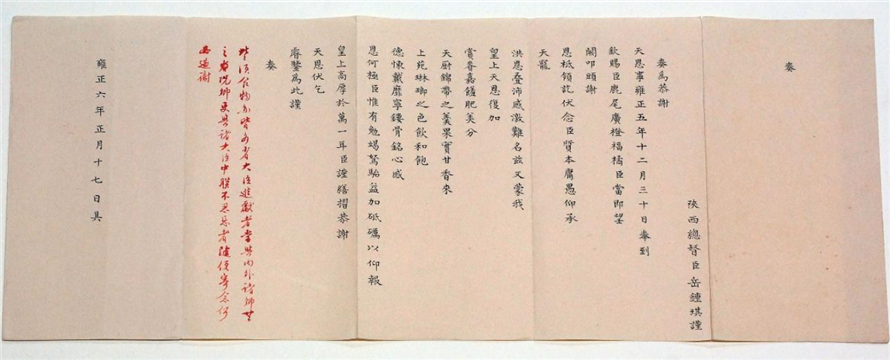

清 雍正 硃批奏摺。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

清 雍正 硃批奏摺。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

從「朕就是這樣的漢子」到茶漬奏摺──清代皇帝與奏摺的真情與效率

提到清代皇帝的日常工作,除了閱兵、批奏、主持朝會,最讓人津津樂道的,莫過於一份份批有親筆硃字的「奏摺」。從康熙中期開始的密摺制度,到雍正時期發展為主流公文工具,奏摺不只是官場文件,更是皇帝個性與治國理念的直接體現。

奏摺制度的誕生與演進

奏摺制度起於康熙五十一年(1712),由內外大臣直接以密摺向皇帝進言。由於清代皇帝重效率、重保密,奏摺制度大幅取代原有由內閣轉達的題本程序,讓皇帝得以直接掌握第一手情報。

雍正帝即位後,進一步擴大奏摺適用對象,連基層官員也可上奏,至其晚年可具摺者超過千人。這項制度有效提升中央集權,也構築出一套皇帝耳目遍布各地的情報網。

奏摺分類多元,包括請安折、奏事折、謝恩折、貢品折、賀折等;文體統一、格式嚴謹,寫作講究尊崇詞語的「抬格」處理。完成後以封套密封,裝入折匣或夾板,由驛站或專差直送皇宮內廷。

康熙與雍正的批語:嚴謹與人情的交織

批閱奏摺是皇帝的日常工作,康熙與雍正皆以親批見稱。其中雍正皇帝尤以硃批文字個性鮮明、情感真摯而知名。

「朕就是這樣的漢子」

1724年,河南巡撫田文鏡建議改糧米政策,雍正讚其「實心辦事」。田感恩回摺,雍正遂以熱情批語回應:「朕就是這樣漢子!……若不負朕,朕再不負爾等也。」

擔心獵回來太胖的兄弟

雍正對十三弟允祥等出獵回報,回批「朕確為爾等憂慮……恐怕認不出來也」,展現兄長般的幽默。

請安摺看了五年才感動

杭州織造孫文成五年間共發22摺問候「皇上安否」,雍正前21次僅回「朕安」,第22次終於多了一句「又胖些了」,顯見人情互動之自然。康熙則相對節制但偶有俏皮回應,如拒收呂猶龍進貢的「番檨」(芒果):「今已覽過,乃無用之物,再不必進。」也曾責備孫文成將請安與訃報同奏「無禮、不敬」,強調公文格式與禮儀的重要性。

展件與遺物中的溫度

此次展出故宮院藏最早的硃批奏摺,為康熙三十五年江寧織造曹寅所奏,不僅內容詳實,也可見君臣私交。

另一展件為雍正初年浙江觀風整俗使王國棟所呈請安摺,上有雍正硃批:「此朕几案上所污,恐汝恐懼,特諭。」原來是皇帝不慎打翻茶水,擔心官員誤認奏摺受污會被處罰,特地說明原因,一筆批語見皇恩,也突顯奏摺紙面潔淨的重要性。

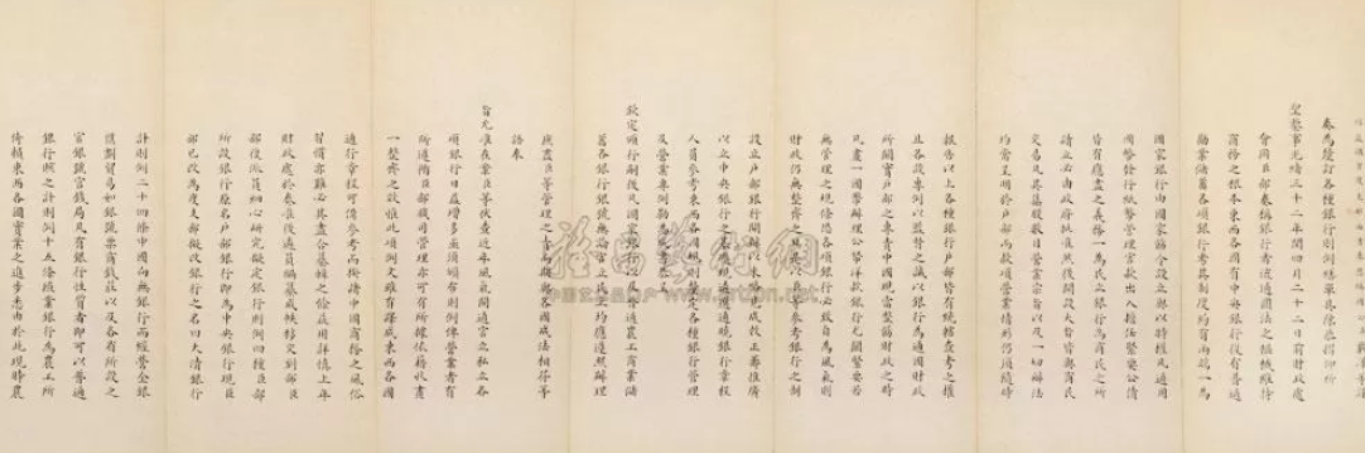

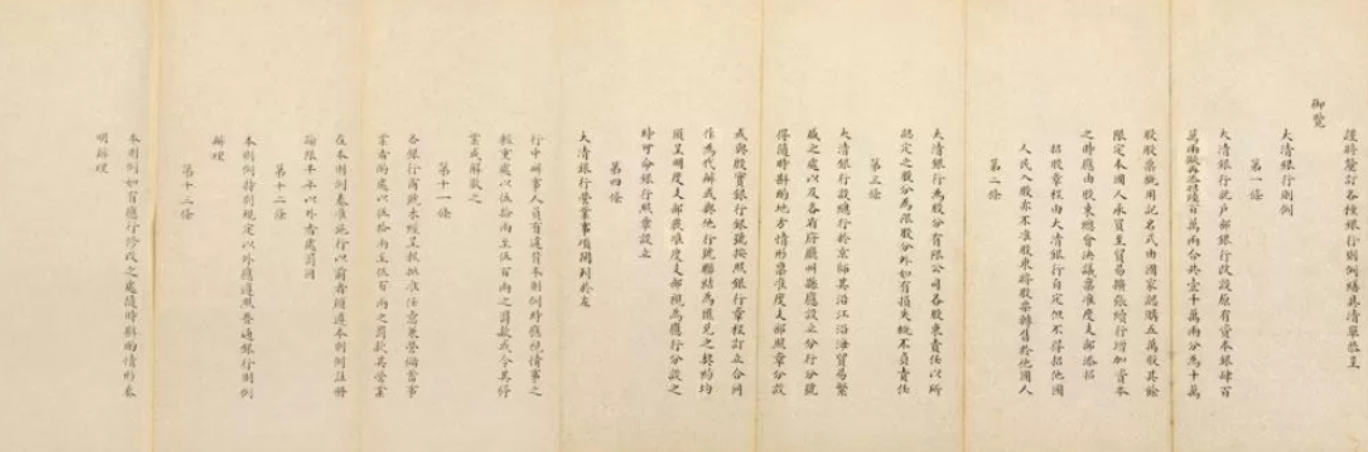

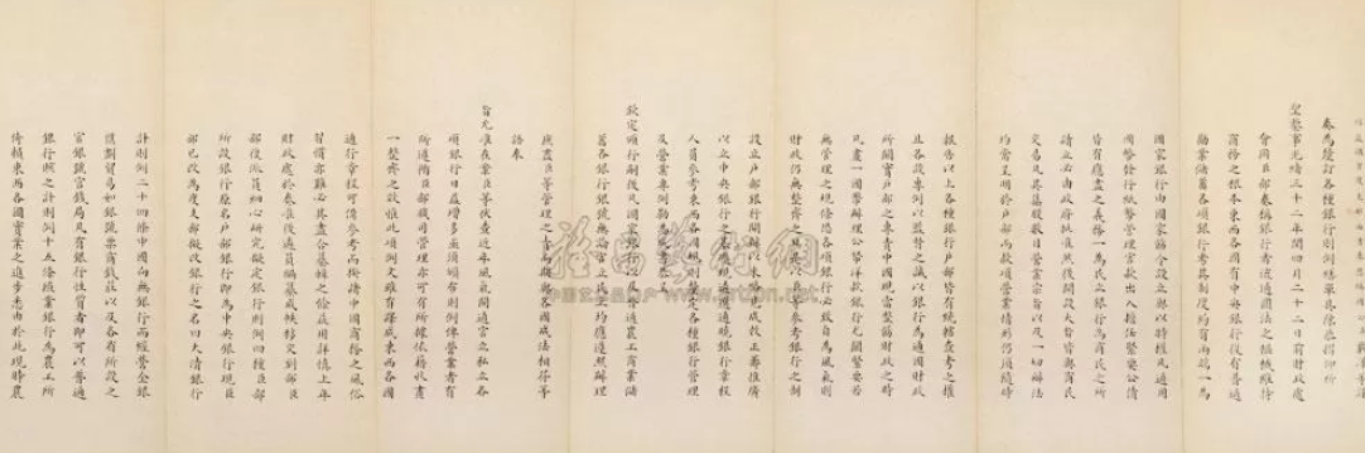

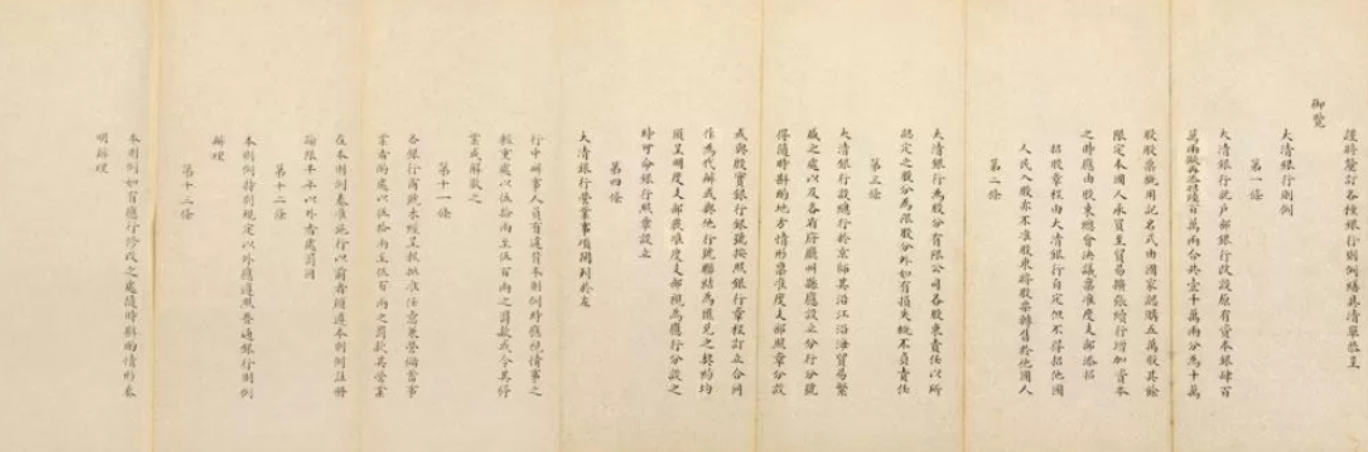

拍賣紀錄:奏摺的歷史價值

2011年5月16日,中國嘉德春拍清光緒三十四年正月,度支部尚書奉恩鎮國公戴澤等人就原戶部銀行改名為「大清銀行」的奏摺及附則例清單,由人民幣30萬元起拍,最終以RMB1,725,000成交(約合新台幣770萬元)。內容涵蓋大清銀行、儲蓄與殖業銀行章程等,為近代金融法制史的重要實物資料。

該奏摺與清末改革金融制度關係密切,體現清廷末期官僚系統與近代經濟制度的接軌,因此極具文物與史料價值。

光緒三十四年正月經筵講官度支部尚書奉恩鎮國公戴澤、度支部左侍郎紹英、度支部右侍陳邦瑞奏折(戊字第壹號)及所附清單(戊字第壹號)。

(圖片來源:https://auction.artron.net/paimai-art0001153042)

制度意義:情報與權力的直通車

奏摺制度在技術上大幅提升行政效率,也在政治上擴展皇帝的監察視野。地方官須向皇帝親呈密摺,不但增強其效忠感,也間接削弱了地方與內閣的壟斷力量。配合軍機處的設置,奏摺成為掌控內外政情與建立權力網絡的核心工具。

奏摺也是情感交流的平台──有抒懷、有責問、有鼓勵、有呵護,讓皇權不僅止於威嚴,也流露人性光輝。

想了解更多,請點以下連結,【97-清康熙、雍正硃批奏摺】。

https://www.provoice.tw/podcast/episode?id=cd1f46bf-76fc-463a-bd95-f8d789c22cf2

從「朕就是這樣的漢子」到茶漬奏摺──清代皇帝與奏摺的真情與效率

提到清代皇帝的日常工作,除了閱兵、批奏、主持朝會,最讓人津津樂道的,莫過於一份份批有親筆硃字的「奏摺」。從康熙中期開始的密摺制度,到雍正時期發展為主流公文工具,奏摺不只是官場文件,更是皇帝個性與治國理念的直接體現。

奏摺制度的誕生與演進

奏摺制度起於康熙五十一年(1712),由內外大臣直接以密摺向皇帝進言。由於清代皇帝重效率、重保密,奏摺制度大幅取代原有由內閣轉達的題本程序,讓皇帝得以直接掌握第一手情報。

雍正帝即位後,進一步擴大奏摺適用對象,連基層官員也可上奏,至其晚年可具摺者超過千人。這項制度有效提升中央集權,也構築出一套皇帝耳目遍布各地的情報網。

奏摺分類多元,包括請安折、奏事折、謝恩折、貢品折、賀折等;文體統一、格式嚴謹,寫作講究尊崇詞語的「抬格」處理。完成後以封套密封,裝入折匣或夾板,由驛站或專差直送皇宮內廷。

康熙與雍正的批語:嚴謹與人情的交織

批閱奏摺是皇帝的日常工作,康熙與雍正皆以親批見稱。其中雍正皇帝尤以硃批文字個性鮮明、情感真摯而知名。

「朕就是這樣的漢子」

1724年,河南巡撫田文鏡建議改糧米政策,雍正讚其「實心辦事」。田感恩回摺,雍正遂以熱情批語回應:「朕就是這樣漢子!……若不負朕,朕再不負爾等也。」

擔心獵回來太胖的兄弟

雍正對十三弟允祥等出獵回報,回批「朕確為爾等憂慮……恐怕認不出來也」,展現兄長般的幽默。

請安摺看了五年才感動

杭州織造孫文成五年間共發22摺問候「皇上安否」,雍正前21次僅回「朕安」,第22次終於多了一句「又胖些了」,顯見人情互動之自然。

康熙則相對節制但偶有俏皮回應,如拒收呂猶龍進貢的「番檨」(芒果):「今已覽過,乃無用之物,再不必進。」也曾責備孫文成將請安與訃報同奏「無禮、不敬」,強調公文格式與禮儀的重要性。

展件與遺物中的溫度

此次展出故宮院藏最早的硃批奏摺,為康熙三十五年江寧織造曹寅所奏,不僅內容詳實,也可見君臣私交。

另一展件為雍正初年浙江觀風整俗使王國棟所呈請安摺,上有雍正硃批:「此朕几案上所污,恐汝恐懼,特諭。」原來是皇帝不慎打翻茶水,擔心官員誤認奏摺受污會被處罰,特地說明原因,一筆批語見皇恩,也突顯奏摺紙面潔淨的重要性。

拍賣紀錄:奏摺的歷史價值

- 2011年5月16日,中國嘉德春拍

清光緒三十四年正月,度支部尚書奉恩鎮國公戴澤等人就原戶部銀行改名為「大清銀行」的奏摺及附則例清單,由人民幣 30 萬元起拍,最終以 RMB 1,725,000 成交(約合新台幣 770 萬元)。內容涵蓋大清銀行、儲蓄與殖業銀行章程等,為近代金融法制史的重要實物資料。

該奏摺與清末改革金融制度關係密切,體現清廷末期官僚系統與近代經濟制度的接軌,因此極具文物與史料價值。

光緒三十四年正月經筵講官度支部尚書奉恩鎮國公戴澤、度支部左侍郎紹英、度支部右侍陳邦瑞奏折(戊字第壹號)及所附清單(戊字第壹號)。

制度意義:情報與權力的直通車

奏摺制度在技術上大幅提升行政效率,也在政治上擴展皇帝的監察視野。地方官須向皇帝親呈密摺,不但增強其效忠感,也間接削弱了地方與內閣的壟斷力量。配合軍機處的設置,奏摺成為掌控內外政情與建立權力網絡的核心工具。

奏摺也是情感交流的平台──有抒懷、有責問、有鼓勵、有呵護,讓皇權不僅止於威嚴,也流露人性光輝。

想了解更多,請點以下連結,【97-清康熙、雍正 硃批奏摺】。

https://www.provoice.tw/podcast/episode?id=cd1f46bf-76fc-463a-bd95-f8d789c22cf2

清 雍正 硃批奏摺。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

清 雍正 硃批奏摺。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)