張大千遺世鉅構《廬山圖》:十公尺巨幅,定格一代大師的最後身影

臺北故宮典藏的《廬山圖》,是國畫大師張大千畢生最重要的遺作,也是目前所知世界最大尺幅的整絹繪畫。2019年2月,此作被正式公告為國寶,不僅記錄了張大千潑墨潑彩技法的成熟,也見證他晚年對自我極限的挑戰與突破。

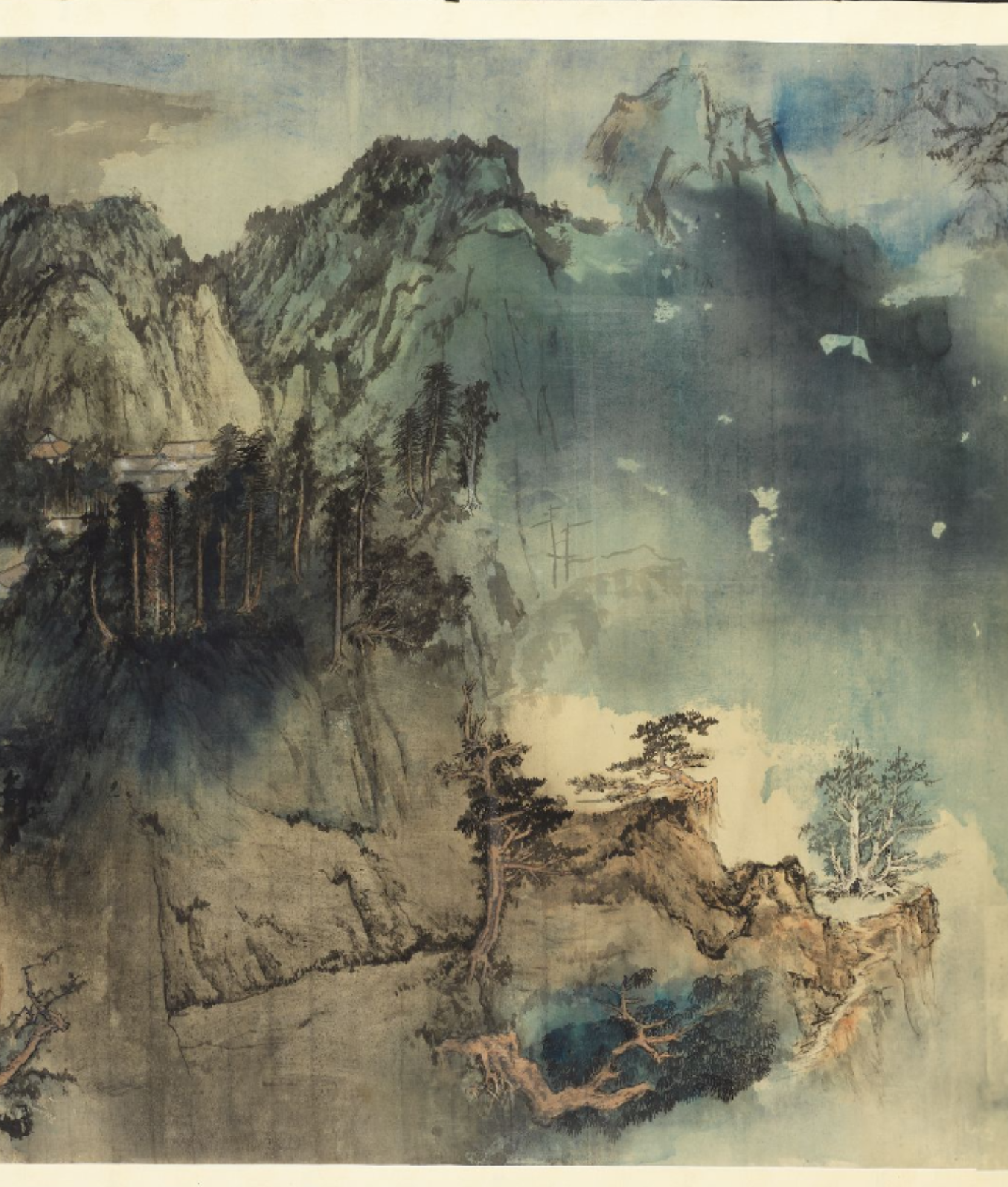

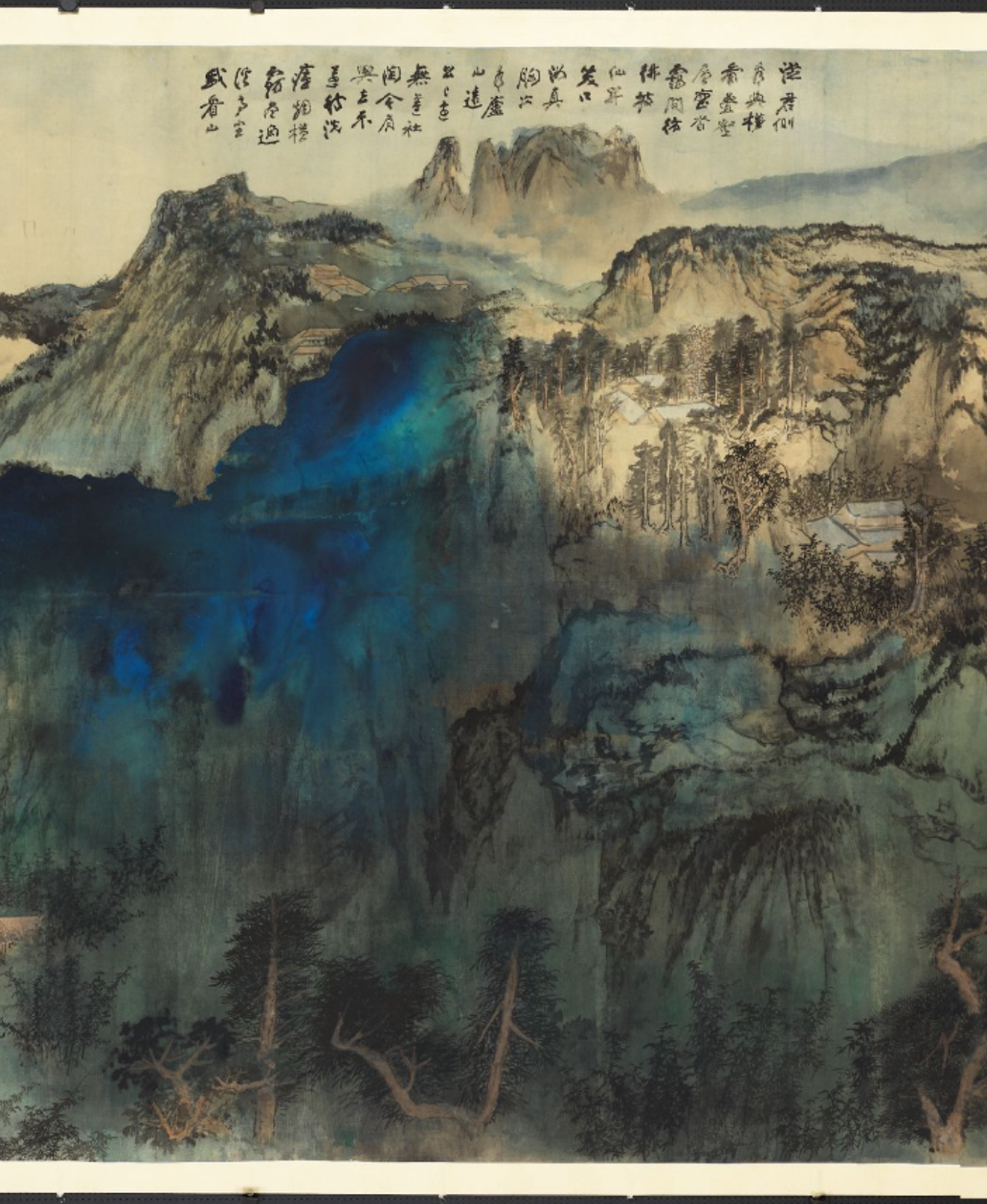

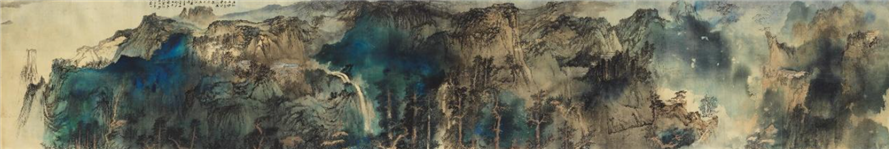

張大千廬山圖。(圖片來源:國立故宮博物院OPENDATA)

張大千與潑彩風格的定型

張大千(1899–1983),四川內江人,本名張爰,早年潛心臨摹歷代書畫名跡,並曾赴敦煌臨摹唐宋壁畫長達兩年七個月。中年後移居海外,足跡遍布歐美,融合西方繪畫觀念,開創潑墨、潑彩風格,成為其晚年藝術代表。1977年,大千自美返台,定居臺北外雙溪摩耶精舍,儘管健康漸衰,仍持續創作不輟,並於1981年開始構思並繪製《廬山圖》。

創作背景:為友作畫,為己正名

1980年,旅日好友李海天欲為橫濱新建成的「假日大飯店」求一幅大畫作為鎮店之寶。正值外界流傳張大千代筆、品質不如以往的風聲,大千為正自身清譽,也為了藝術生涯再立高峰,欣然接下此案。

李海天特別從京都黃鶴堂訂製了一匹1.8公尺高、10公尺寬的整幅畫絹。大千則將摩耶精舍畫室牆面拆除,設置特製畫案,備齊所需工具,親自操刀。

雖未親訪廬山,大千仍選擇以其為主題。他廣泛閱讀《水經注》、《廬山誌》及相關遊記,並由好友協助繪製地形標註圖作參考。1981年7月7日正式開筆,歷時一年八個月完成。

張大千廬山圖。(圖片來源:國立故宮博物院OPENDATA)

創作過程:體力與技藝的雙重極限

潑墨潑彩需大量體力與控制力,大千先潑墨、導引顏料,再以細筆描繪細節。畫作需全面潤濕,他時常需站立於矮凳或俯身畫案,持續數小時作畫。好友張羣見其辛勞,曾親筆寫信勸其節勞,大千將信懸於畫室自勉。

創作期間有幾件事件值得一提:

1982年4月22日:摩納哥國王雷尼爾三世伉儷親赴摩耶精舍參觀,創國家元首造訪民間畫家之先河。大千並即席畫〈墨荷圖〉贈之。

同年7月19日:西仕颱風導致摩耶精舍水災,畫室水深及膝,幸《廬山圖》未受損。

蔣孝勇改良畫案:蔣介石之孫蔣孝勇造訪後,為方便大千作畫,設計鋁質滾筒裝置,改善畫絹捲動困難的問題,畫作進度因此加快。1983年初,畫作大致完成,並於1月在史博館展出。同年3月8日大千突發心臟病,經搶救後昏迷,4月2日病逝,《廬山圖》亦成絕筆。

畫作內容與風格解析

畫作橫長近十公尺,以鄱陽湖為起點,描繪廬山連綿群峰、流泉飛瀑、煙嵐林木,構圖雄渾壯麗。以潑墨潑彩為基礎,並輔以鉤皴點染,形成濃淡分明、層次交錯的山水氣勢。

畫中左右共設兩處主瀑布,主次分明,相互呼應。畫幅前景以巨木襯托,運筆繁複。山中樓觀屋宇若隱若現,多僅作輪廓勾勒,未及精修。該畫預計完成後再補細節,故今觀仍有約一成尚未潤飾,但整體觀感已氣勢磅礴。

畫作空白處題有兩首七言絕句,內容涉及東晉高僧惠遠與詩人陶淵明隱居廬山典故,末尾未署款鈐印,顯示尚待修潤補題。

畫中原有惠遠與陶淵明之人像,後被大千親手以山石覆蓋。大千解釋:二人皆已不復現世,期待後人親自登臨,代續賞山之志。

典藏與捐贈《廬山圖》原為應李海天之請所繪,張大千過世後,李並未要求履約,而由張家家屬保管。1992年底,遵從好友張羣遺願,張家將此畫捐贈予台北故宮博物院永久典藏。

拍賣市場概況由於《廬山圖》屬遺作且已列為國寶,目前無類似作品流通於拍賣市場。惟張大千其他潑墨潑彩作品屢屢拍出高價,其藝術價值已被國際市場高度肯定。

想了解更多,請點以下連結,【92-張大千廬山圖】。

https://www.provoice.tw/podcast/episode?id=30b232ca-b725-438f-aeca-7dd72e2f56ec

張大千遺世鉅構《廬山圖》:十公尺巨幅,定格一代大師的最後身影

臺北故宮典藏的《廬山圖》,是國畫大師張大千畢生最重要的遺作,也是目前所知世界最大尺幅的整絹繪畫。2019年2月,此作被正式公告為國寶,不僅記錄了張大千潑墨潑彩技法的成熟,也見證他晚年對自我極限的挑戰與突破。

張大千 廬山圖。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

張大千與潑彩風格的定型

【請點我,AI告訴你更多和這新聞有關的資訊】

張大千的潑墨潑彩藝術演變

張大千的潑墨潑彩風格形成於其旅居國外期間,特別是1960年代。這一風格的形成受到了多方面因素的影響:一是他1956年在美國紐約觀賞到抽象表現主義大師傑克遜·波洛克(Jackson Pollock)的作品;二是他在歐洲親眼欣賞到莫內、塞尚等印象派作品;三是他長期研究宋元山水畫法中的潑墨技法。他將中國傳統潑墨與西方抽象表現主義的精神相結合,創造出獨特的藝術語言。

廬山在中國藝術史上的地位

廬山自古以來就是中國文人雅士和畫家的創作靈感來源。北宋時期,宋徽宗曾親自寫下《御製廬山記》;南宋的夏圭有《廬山圖》;元代的倪瓚、明代的沈周、清代的石濤等藝術大師都曾以廬山為題材創作名作。張大千的《廬山圖》可視為對這一長久藝術傳統的致敬與再詮釋,同時融入了現代藝術元素。

整絹繪畫的技術難度

整絹繪畫是中國傳統繪畫中最為考驗畫家技藝的形式之一。畫絹質地細膩但極其敏感,一旦落墨無法修改,且大型整絹的製作與保存難度極高。張大千的《廬山圖》寬約10公尺,在技術上具有極高難度,不僅需要精準的構圖規劃,更考驗畫家的體力和耐力。傳統上,如此大幅的畫作通常需要多人合作完成,而張大千則幾乎獨力完成此作,實屬罕見。

潑墨潑彩技法說明

潑墨潑彩技法是將不同濃淡的墨汁或顏料直接潑灑在濕絹上,利用水分的流動性與擴散性形成自然紋理。這種技法需要畫家具備高度控制能力和豐富經驗,才能在看似偶然的過程中達到理想效果。張大千晚年的潑墨潑彩作品展現了"意在筆先"的藝術境界,將傳統山水畫的"氣韻生動"與現代抽象藝術的表現力完美結合。

張大千與國寶級文物的關係

張大千一生與文物鑑定和收藏有著密切關係。他不僅是畫家,也是著名的書畫鑑定專家和收藏家。他與臺北故宮的淵源深厚,曾多次協助故宮鑑定文物。如今,他的《廬山圖》被評定為國寶級文物,成為臺灣文化資產的重要組成部分,這既是對其藝術成就的肯定,也體現

張大千(1899–1983),四川內江人,本名張爰,早年潛心臨摹歷代書畫名跡,並曾赴敦煌臨摹唐宋壁畫長達兩年七個月。中年後移居海外,足跡遍布歐美,融合西方繪畫觀念,開創潑墨、潑彩風格,成為其晚年藝術代表。

1977年,大千自美返台,定居臺北外雙溪摩耶精舍,儘管健康漸衰,仍持續創作不輟,並於1981年開始構思並繪製《廬山圖》。

創作背景:為友作畫,為己正名

1980年,旅日好友李海天欲為橫濱新建成的「假日大飯店」求一幅大畫作為鎮店之寶。正值外界流傳張大千代筆、品質不如以往的風聲,大千為正自身清譽,也為了藝術生涯再立高峰,欣然接下此案。

李海天特別從京都黃鶴堂訂製了一匹1.8公尺高、10公尺寬的整幅畫絹。大千則將摩耶精舍畫室牆面拆除,設置特製畫案,備齊所需工具,親自操刀。

雖未親訪廬山,大千仍選擇以其為主題。他廣泛閱讀《水經注》、《廬山誌》及相關遊記,並由好友協助繪製地形標註圖作參考。1981年7月7日正式開筆,歷時一年八個月完成。

張大千 廬山圖。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

創作過程:體力與技藝的雙重極限

潑墨潑彩需大量體力與控制力,大千先潑墨、導引顏料,再以細筆描繪細節。畫作需全面潤濕,他時常需站立於矮凳或俯身畫案,持續數小時作畫。好友張羣見其辛勞,曾親筆寫信勸其節勞,大千將信懸於畫室自勉。

創作期間有幾件事件值得一提:

1982年4月22日:摩納哥國王雷尼爾三世伉儷親赴摩耶精舍參觀,創國家元首造訪民間畫家之先河。大千並即席畫〈墨荷圖〉贈之。

同年7月19日:西仕颱風導致摩耶精舍水災,畫室水深及膝,幸《廬山圖》未受損。

蔣孝勇改良畫案:蔣介石之孫蔣孝勇造訪後,為方便大千作畫,設計鋁質滾筒裝置,改善畫絹捲動困難的問題,畫作進度因此加快。

1983年初,畫作大致完成,並於1月在史博館展出。同年3月8日大千突發心臟病,經搶救後昏迷,4月2日病逝,《廬山圖》亦成絕筆。

畫作內容與風格解析

畫作橫長近十公尺,以鄱陽湖為起點,描繪廬山連綿群峰、流泉飛瀑、煙嵐林木,構圖雄渾壯麗。以潑墨潑彩為基礎,並輔以鉤皴點染,形成濃淡分明、層次交錯的山水氣勢。

畫中左右共設兩處主瀑布,主次分明,相互呼應。畫幅前景以巨木襯托,運筆繁複。山中樓觀屋宇若隱若現,多僅作輪廓勾勒,未及精修。該畫預計完成後再補細節,故今觀仍有約一成尚未潤飾,但整體觀感已氣勢磅礴。

畫作空白處題有兩首七言絕句,內容涉及東晉高僧惠遠與詩人陶淵明隱居廬山典故,末尾未署款鈐印,顯示尚待修潤補題。

畫中原有惠遠與陶淵明之人像,後被大千親手以山石覆蓋。大千解釋:二人皆已不復現世,期待後人親自登臨,代續賞山之志。

典藏與捐贈

《廬山圖》原為應李海天之請所繪,張大千過世後,李並未要求履約,而由張家家屬保管。1992年底,遵從好友張羣遺願,張家將此畫捐贈予台北故宮博物院永久典藏。

拍賣市場概況

由於《廬山圖》屬遺作且已列為國寶,目前無類似作品流通於拍賣市場。惟張大千其他潑墨潑彩作品屢屢拍出高價,其藝術價值已被國際市場高度肯定。

想了解更多,請點以下連結,【92-張大千 廬山圖】。

https://www.provoice.tw/podcast/episode?id=30b232ca-b725-438f-aeca-7dd72e2f56ec

【請點我,AI告訴你更多和這新聞有關的資訊】

現正直播

張大千 廬山圖。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

張大千 廬山圖。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)