餓鼠效應:少一分放縱,多一分自由

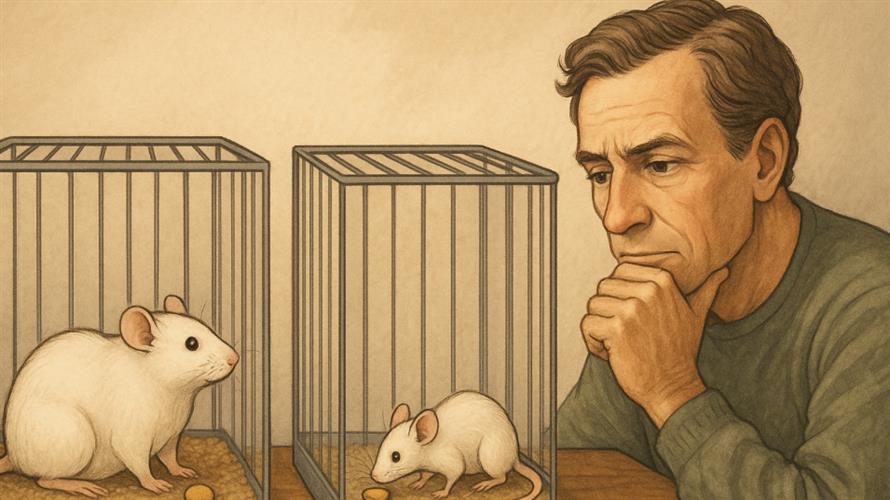

(圖/AI生成)

(圖/AI生成)

(圖/AI生成)

(圖/AI生成)

美國科學家麥肯曾進行一項著名實驗,他將一群剛斷奶的老鼠分為兩組:一組享有「特權待遇」,隨時都有食物可吃,從不挨餓;另一組則僅提供約60%的食物,讓牠們維持在輕微飢餓的狀態。結果發現,那些天天吃飽的老鼠不到1000天就相繼死亡;而那群經常微餓的老鼠,不僅活了超過2000天,還保有良好的肌肉、皮毛與活動力。後續延伸至猴子的實驗,也得出相同的結論。

這個被稱為「餓鼠效應」的現象,顯示生物一生所能消耗的總熱量,可能有某種限額,過度攝取反而加速生命的終點。細水長流,有所節制,反而讓身體更加長壽而健康。

這個實驗也帶給我們人生啟示:物質的享受不應無限擴張,適度的克制,反而帶來更長遠的平衡與幸福。人若貪圖享受,沉溺慾望,不但可能損害健康,也容易養成懶惰、任性與無度。就像權力若無節制會導致腐化,財富若無節制會導致縱慾,自律才是真正對生活的敬重與管理。

自律並不是讓人活在壓抑與緊繃中,而是一種智慧的節制,保有「微餓」的狀態,讓身體與內心都維持清明與動力。每天醒來,不是被慾望拖著走,而是帶著希望與節奏展開計劃,才能掌握生活的主導權,活得更加充實與自在。

餓鼠效應也適用於教育。當父母提供孩子過多的資源與保護,反而削弱了孩子面對困難的能力與內在成長的動力。適度放手,讓孩子在自主中學會承擔,在困境中培養韌性,才能避免走向「躺平」或「媽寶」的人格傾向。

星雲法師說:「人要自律,自律才能尊重自己和他人。」一個懂得自律的人,生活自然比較穩當,也比較能掌握自己的節奏。所謂「餓鼠效應」,說穿了,不過是提醒我們:太過容易的日子,可能消磨了志氣;而一點不滿足,反倒讓人保有前進的動力。

這不只是身體的道理,也是做人的道理。日子不用過得太滿,慾望也不必一一滿足。給自己留點空間,留點沒被填滿的渴望,才能靜下來、穩下來,看清楚什麼才是該走的路。

自由不是要什麼有什麼,而是懂得什麼該要、什麼可以放下。節制,說到底,是給未來的自己多留一點選擇的餘地。

🎦別再用 意志力 壓抑 渴望 了《最高自律力》圖解 自律 可以這麼簡單!影片8分51秒

Copyright © 2022 好好聽文創傳媒股份有限公司 All Rights Reserved.