拍賣官開講囉/帝王氣勢一瓶收!清雍正五爪白龍乘浪而出 故宮珍藏技藝巔峰釉裡紅

2025-07-01 15:00

作者 / 陳珮瑜

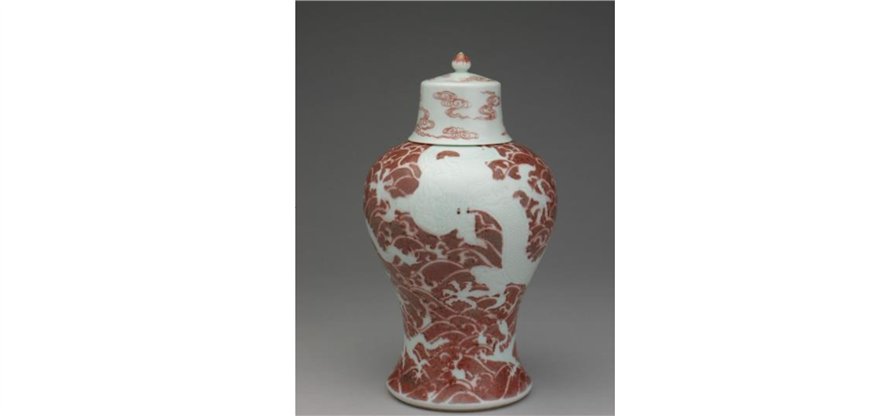

清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶

台北故宮博物院珍藏的一件清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶,以其罕見的完整瓶蓋、釉裡紅燒成技藝之高度,以及波濤與龍紋的動勢張力,成為研究雍正御窯與傳統窯彩工藝的關鍵標本。

清雍正釉裡紅波濤白龍紋梅瓶。(圖片來源:國立故宮博物院OPENDATA)

釉裡紅技法:瓷壇三絕之一

源流與演進

釉裡紅(underglazedred)起源於元代景德鎮窯,由宋代鈞窯「窯變釉」技藝衍生而成。匠師以銅的氧化物(稱「銅花」)調製成紅彩,於瓷胎或先施青白釉的胎上繪紋,再施透明釉,以約 1300 ℃還原焰一次燒成,銅離子在缺氧還原氣氛中還原成金屬態,展現紅色,故名釉裡紅。

元代早期成品多為灰紅或深褐,因柴窯火候及窯內氣氛難控,精品稀少;明洪武至永樂、宣德年間,窯匠對配方與火候有更細緻掌握,鮮紅飽滿如寶石,走入鼎盛階段;宣德之後工法一度式微。清康熙朝嘗試復燒,仍易失色或泛灰;雍正時期御窯廠對銅紅料配比、窯溫控制與冷卻流程進行嚴格監督,使釉裡紅色澤純正、層次分明,達至歷史巔峰,成為窯彩三絕之一。

技法難點

還原焰要求:必須在缺氧還原環境中,才能使銅離子還原成金屬紅;稍有通風不當即呈灰、黑、褐色。

配方敏感:銅花含量、助熔劑比例、基釉成分皆須精準配比,微差即影響發色。

工藝複雜:繪飾、覆釉、封窯、控溫、逐級還原、緩冷等多道工序,任何一環出錯即全盤皆輸。

因此,釉裡紅瓷器自元代以來傳世精品甚少,至清雍正朝得以再度全面復興,堪稱當代技藝里程碑。

本件梅瓶:造型、紋飾與文化意涵

器形與歷史淵源

梅瓶,因模仿梅花盛開之枝形而得名,起源於宋元,至明代成為長頸瓶的主流變體,用於插菊、插梅或簡樸陳設。其頸部修長,肩部圓潤,腹部鼓鼓,圈足平穩,線條優雅。雍正時期,宮廷御窯在傳統梅瓶基礎上講究比例與動勢,並賦予更為大氣的裝飾主題。

器物尺寸與造型

本瓶通高 32.3 cm,口徑 6.4 cm,足徑 13 cm。唇口微撇,頸部挺直,肩部寬闊,上下曲線流暢自然;圓腹收細,外撇圈足支撐器體,比例協調,恰到好處,兼具典雅與穩重。

波濤紋與白龍紋

波濤紋:自口緣至圈足,以釉裡紅濃彩勾勒多層浪峰,浪尖留白如雪,浪尾如綿,筆觸瀟灑,氣勢動人。

白龍紋:肩腹減地刻塑二條五爪白龍,以半浮雕形式騰躍而出;龍首昂揚,目光如炬,鬃毛飄逸;下有二小龍並行,呼應主龍,整體構圖壯闊卻不失靈動。

發色與釉質紅彩特徵:整體紅彩沉潤鮮潤,層次分明;局部因釉厚堆積,閃現暗綠及焦斑,屬康熙末至雍正初「豇豆紅」系統。

胎質:胎骨潔白細膩,釉層光潤如脂,內壁存有指弦紋,底部平坦無釉,反映御窯對泥料選擇、施釉厚度與胎釉契合的精細要求。

瓶蓋與款識

本瓶罕見保留原蓋:蓋頂作寶珠狀,中央設管狀柱固定於瓶口;蓋面以釉裡紅繪雲紋,珠頂覆紅,承襲元明梅瓶蓋造型。圈足內底青花楷書「大清雍正年製」三行六字篆款,筆畫端正,外繞圈足,確認為雍正御窯官製精品。

文化象徵

龍為帝王象徵,五爪龍最尊貴;波濤象徵海納百川、國運昌隆。龍騰波浪之組合,是清代皇室表達「皇權宏大、國勢亨通」的視覺宣示,亦契合雍正朝對規制與儀式之重視。

拍賣紀錄與市場評價

明永樂 釉裡紅海水錐拱蒼龍教子圖大梅瓶。(圖片來源:https://auction.artron.net/paimai-art0101703304)

2021 年11 月 28 日,中國嘉德2021秋季拍賣會中,一件明永樂 釉裡紅海水錐拱蒼龍教子圖大梅瓶以人民幣 74,750,000 元落槌,約折合新台幣 3.25億元。此大梅瓶主題為「海水錐拱蒼龍教子」,極具明永樂時期氣勢;該梅瓶整器通施透明白釉,波濤與蒼龍紋以錐拱工藝施釉裡紅,紋樣留白對比分明:巨浪層層翻湧,兩條蒼龍碩首虯身、怒目張牙,爪勢如鉤,上下呼應小龍,構圖氣勢磅礴;龍鬚、龍鱗、背鰭等細節處用留白刻畫,銅紅於釉下浮現,猶如寶石光彩。該拍品高價成交,不僅體現古代窯藝的藝術價值,也顯示當代市場對高難度傳統工藝的高度認可。

結語此件雍正釉裡紅波濤白龍紋梅瓶,集成千上百年釉裡紅技術演進、御窯精工比例設計、動勢壯闊的龍騰海波主題,以及罕見的完整瓶蓋與雍正年款,為清代瓷器史上不可多得的瑰寶。它於故宮常設展中,不僅是工藝展示,更是窯彩文化傳承的生動注腳。

想了解更多,請點以下連結,【105-清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶】。

https://www.provoice.tw/podcast/episode?id=ad825d20-b19f-4ec8-803f-df2ae9dc44c6

清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶

台北故宮博物院珍藏的一件清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶,以其罕見的完整瓶蓋、釉裡紅燒成技藝之高度,以及波濤與龍紋的動勢張力,成為研究雍正御窯與傳統窯彩工藝的關鍵標本。

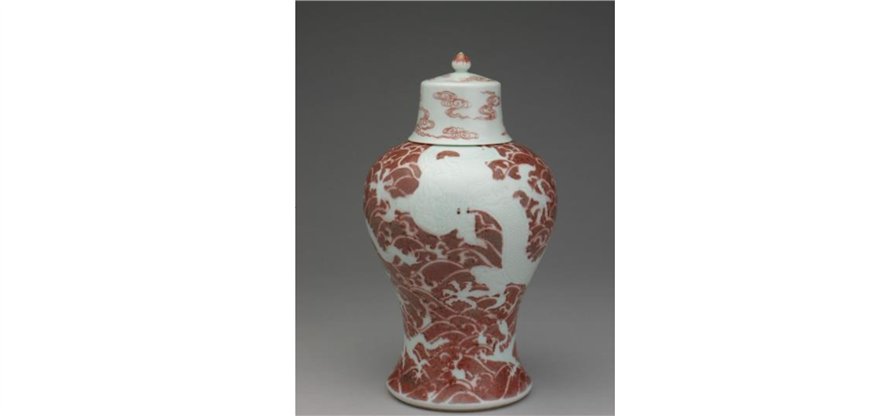

清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

釉裡紅技法:瓷壇三絕之一

源流與演進

釉裡紅(underglazed red)起源於元代景德鎮窯,由宋代鈞窯「窯變釉」技藝衍生而成。匠師以銅的氧化物(稱「銅花」)調製成紅彩,於瓷胎或先施青白釉的胎上繪紋,再施透明釉,以約 1300 ℃還原焰一次燒成,銅離子在缺氧還原氣氛中還原成金屬態,展現紅色,故名釉裡紅。

元代早期成品多為灰紅或深褐,因柴窯火候及窯內氣氛難控,精品稀少;明洪武至永樂、宣德年間,窯匠對配方與火候有更細緻掌握,鮮紅飽滿如寶石,走入鼎盛階段;宣德之後工法一度式微。清康熙朝嘗試復燒,仍易失色或泛灰;雍正時期御窯廠對銅紅料配比、窯溫控制與冷卻流程進行嚴格監督,使釉裡紅色澤純正、層次分明,達至歷史巔峰,成為窯彩三絕之一。

技法難點

還原焰要求:必須在缺氧還原環境中,才能使銅離子還原成金屬紅;稍有通風不當即呈灰、黑、褐色。

配方敏感:銅花含量、助熔劑比例、基釉成分皆須精準配比,微差即影響發色。

工藝複雜:繪飾、覆釉、封窯、控溫、逐級還原、緩冷等多道工序,任何一環出錯即全盤皆輸。

因此,釉裡紅瓷器自元代以來傳世精品甚少,至清雍正朝得以再度全面復興,堪稱當代技藝里程碑。

本件梅瓶:造型、紋飾與文化意涵

器形與歷史淵源

梅瓶,因模仿梅花盛開之枝形而得名,起源於宋元,至明代成為長頸瓶的主流變體,用於插菊、插梅或簡樸陳設。其頸部修長,肩部圓潤,腹部鼓鼓,圈足平穩,線條優雅。雍正時期,宮廷御窯在傳統梅瓶基礎上講究比例與動勢,並賦予更為大氣的裝飾主題。

器物尺寸與造型

本瓶通高 32.3 cm,口徑 6.4 cm,足徑 13 cm。唇口微撇,頸部挺直,肩部寬闊,上下曲線流暢自然;圓腹收細,外撇圈足支撐器體,比例協調,恰到好處,兼具典雅與穩重。

波濤紋與白龍紋

波濤紋:自口緣至圈足,以釉裡紅濃彩勾勒多層浪峰,浪尖留白如雪,浪尾如綿,筆觸瀟灑,氣勢動人。

白龍紋:肩腹減地刻塑二條五爪白龍,以半浮雕形式騰躍而出;龍首昂揚,目光如炬,鬃毛飄逸;下有二小龍並行,呼應主龍,整體構圖壯闊卻不失靈動。

- 發色與釉質

紅彩特徵:整體紅彩沉潤鮮潤,層次分明;局部因釉厚堆積,閃現暗綠及焦斑,屬康熙末至雍正初「豇豆紅」系統。

- 胎質:胎骨潔白細膩,釉層光潤如脂,內壁存有指弦紋,底部平坦無釉,反映御窯對泥料選擇、施釉厚度與胎釉契合的精細要求。

瓶蓋與款識

本瓶罕見保留原蓋:蓋頂作寶珠狀,中央設管狀柱固定於瓶口;蓋面以釉裡紅繪雲紋,珠頂覆紅,承襲元明梅瓶蓋造型。圈足內底青花楷書「大清雍正年製」三行六字篆款,筆畫端正,外繞圈足,確認為雍正御窯官製精品。

文化象徵

龍為帝王象徵,五爪龍最尊貴;波濤象徵海納百川、國運昌隆。龍騰波浪之組合,是清代皇室表達「皇權宏大、國勢亨通」的視覺宣示,亦契合雍正朝對規制與儀式之重視。

拍賣紀錄與市場評價

2021 年11 月 28 日,中國嘉德2021秋季拍賣會中,一件明永樂 釉裡紅海水錐拱蒼龍教子圖大梅瓶以人民幣 74,750,000 元落槌,約折合新台幣 3.25億元。此大梅瓶主題為「海水錐拱蒼龍教子」,極具明永樂時期氣勢;該梅瓶整器通施透明白釉,波濤與蒼龍紋以錐拱工藝施釉裡紅,紋樣留白對比分明:巨浪層層翻湧,兩條蒼龍碩首虯身、怒目張牙,爪勢如鉤,上下呼應小龍,構圖氣勢磅礴;龍鬚、龍鱗、背鰭等細節處用留白刻畫,銅紅於釉下浮現,猶如寶石光彩。該拍品高價成交,不僅體現古代窯藝的藝術價值,也顯示當代市場對高難度傳統工藝的高度認可。

結語

此件雍正釉裡紅波濤白龍紋梅瓶,集成千上百年釉裡紅技術演進、御窯精工比例設計、動勢壯闊的龍騰海波主題,以及罕見的完整瓶蓋與雍正年款,為清代瓷器史上不可多得的瑰寶。它於故宮常設展中,不僅是工藝展示,更是窯彩文化傳承的生動注腳。

想了解更多,請點以下連結,【105-清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶】。

https://www.provoice.tw/podcast/episode?id=ad825d20-b19f-4ec8-803f-df2ae9dc44c6

清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

清 雍正 釉裡紅波濤白龍紋梅瓶。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)